Note di biografia gramsciana, e sulle vittime italiane delle epurazioni staliniane

lunedì 14 febbraio 2022 (revisione: 27 luglio 2022 alle ore 10:29:12)

Su Mario Gramsci

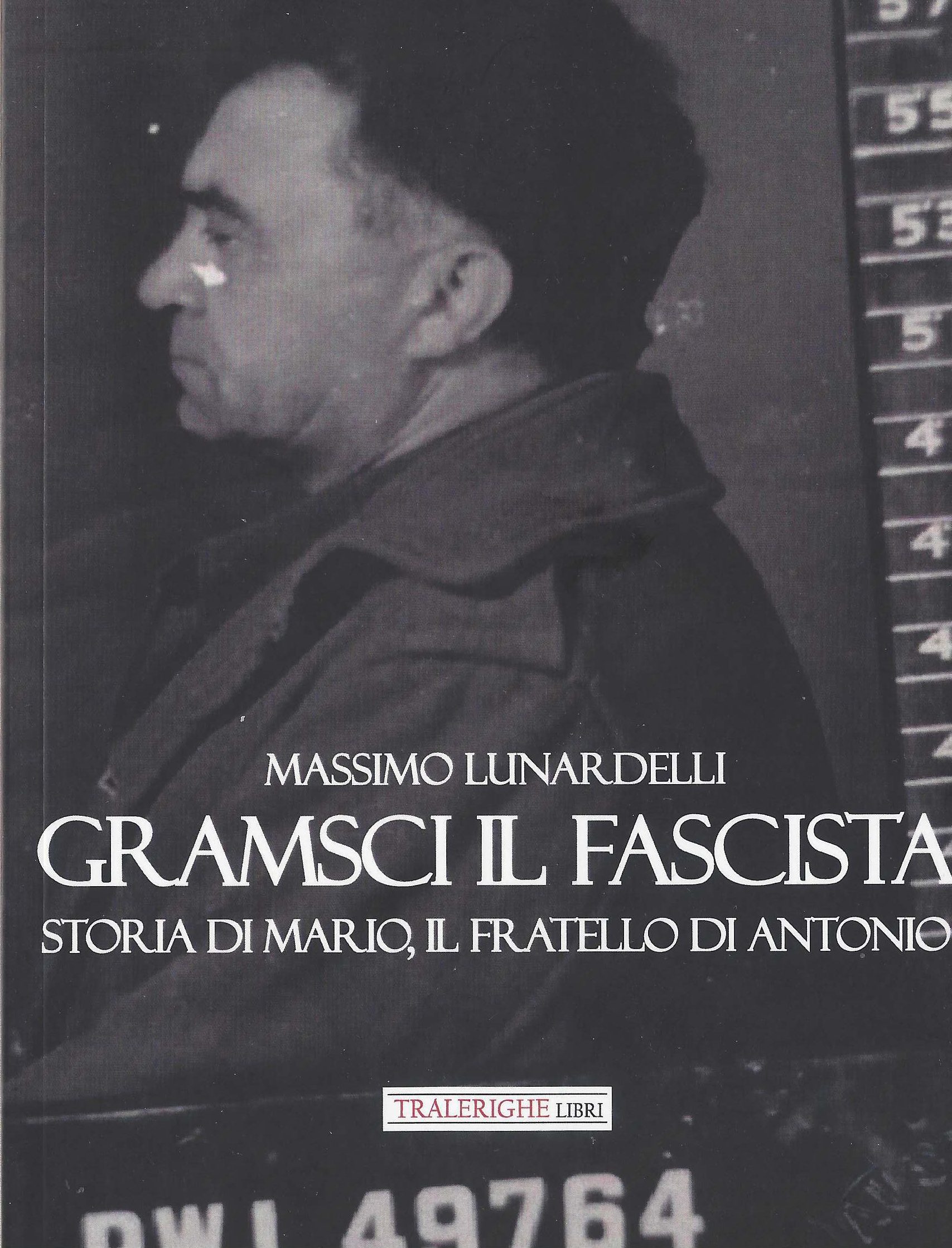

Lunardelli racconta la vita del fratello fascista

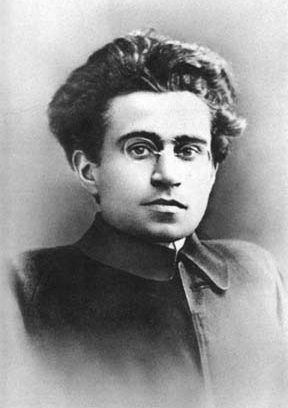

Antonio Gramsci era quarto di sette germani, il Mario a cui Massimo Lunardelli ha dedicato una interessante, veloce biografia era il quinto, di due anni più giovane di Antonio. Mario fu fascista, nel senso -ben illustrato nel racconto di Lunardelli- che da un certo punto in poi egli trovò impiego nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, l'istuzionalizzazione militare delle camicie nere come quarta forza militare, riservata agli iscritti al PNF. Con la Milizia Mario fu in Africa, tra nord dell'Etiopia ed Eritrea, e poi in guerra. Preso prigioniero, finì in un campo di prigionia in Australia; ammalotosi di tifo sulla nave che lo rimpatriava, morì a Varese poco dopo il rientro in Italia nel 1945, a 52 anni.

Il racconto di Lunardelli si snoda come racconto della sua stessa ricerca della documentazione per ricostruire la vicenda umana di Mario, tra il recupero del foglio matricolare e la scoperta di qualche copia della corrispondenza alla famiglia nel fascicolo personale conservato in Australia, nelle carte dell'amministrazione dei prigionieri di guerra italiani. Perse, purtroppo, sono le carte di famiglia. Sposo nel 1920 con Anita Emilia Maffei, Mario ebbe du figli, Gianfranco e Cesarina, senza ulteriori eredi diretti. Cesarina sembra abbia distrutto, forse in tarda età, la corrispondenza di famiglia, probabilmente come atto di protezione di una vicenda che sarà stata vissuta, e fatta vivere, con un certo imbarazzo. Per chi oggi cerca di ricostruire la vicenda di Antonio, e quindi dei fratelli Gramsci, in tutti i loro aspetti, è un ovvio disappunto e dispiacere. A chi nel tempo ha avuto la responsabilità delle carte di Antonio, mancò l'idea e la volontà di intercedere presso gli eredi di Mario, che contattati con il dovuto tatto e rispetto probabilmente si sarebbero convinti ad agire altrimenti.

La biografia di Lunardelli è interessante anche come esempio di storia di un italiano comune, che aderisce con una qualche naturalezza, ma apparentemente senza alcun enfasi ideologica, al Fascismo, ne riceve una quache beneficio sociale ed economico, e infine viene travolto dalla guerra, che -per quanto si legge nella breve corrispondenza ritrovata - mi sembra susciti in lui sopratutto stupore di come le cose siano andate. Interessanti, ma materiale per un altro libro, alcune note sulle divisioni tra i prigionieri italiani su come comportarsi nei confronti dei vincitori, e quanto rivendicare del Fascismo.

Un buon libro, utile, come sicuramente lo sarebbe uno -più impegnativo- sul fratello maggiore Gennaro, la cui vicenda umana e politica fu sicuramente più tormentata, e più intrecciata con quella del fratello Antonio, e di cui è sicuramente auspicabile intanto un ricerca documentaria che sia attenta e fiduciosa, senza ricerca di scoop sensazionalistici e senza neppure timori ormai del tutto obsoleti, come è questa di Lunardelli su Mario.

Massimo Lunardelli

Gramsci il fascista. Storia di Mario, il fratello di Antonio

Tra le righe libri (per conto di Andrea Giannasi editore)

184 p., ill. , Brossura

EAN: 9788832871401

2020, Lucca

giovedì 11 marzo 2021 (revisione: 8 luglio 2021 alle ore 22:52:02)

Liguori su Fabre

Una recensione corretta, ma poco generosa

Guido Liguori «Gramsci e lo scambio mancato», Critica Marxista, n.6, 2015, recensione di Giorgio Fabre «Lo Scambio. Come Gramsci non fu liberato», Sellerio, 2015; copia digitale reperibile a academia.edu (per comodità, copia locale).

Liguori ricorda qualche principio di cautela storiografica , indi i dati della vexata quaestio dei tentativi di scambio per la liberazione di Gramsci (e indica velocemente ma in modo esaustivo i documenti noti più pertinenti), poi riconosce quel che anche a me pare il merito principale del libro di Fabre: l'enfasi sul ruolo giocato -da un certo punto in poi- dall'Ambasciata sovietica a Roma nella gestione della vicenda Gramsci , e accenna infine a un difetto obiettivo del libro, un qualche eccessivo aggiungersi di osservazioni e ipotesi non sempre in modo coerente tra di loro .

La contestazione centrale di Liguori però è un altra: egli contesta che "[Fabre] part[a] dal pregiudizio [...] secondo cui Gramsci in carcere era visto dal suo partito e soprattutto da Togliatti come un nemico. Un pregiudizio che riaffiora più volte, sia pure contraddittoriamente (perché argomenti in senso contrario vengono pure portati dall’autore), nel libro e che fornisce un fastidioso timbro di fondo di tutta la ricostruzione offerta"; un pregiudizio che io però non vedo così presente nel testo di Fabre, e semmai è in Liguori che traspare un pregiudizio a favore di Gramsci (peraltro non del tutto contrario a quello attribuito a Fabre), che egli fosse inviso ("messo in cattiva luce") a Stalin per le lettere del 1926, e che questo influì sulla vicenda, una ipotesi possibile ma non così sicura.

Sulla questione del mancato scambio le mie opinioni sono che non fu mai un vera opzione -non abbiamo nessuna evidenza che fosse considerata una opzione da parte del fascismo, di fatto non ci furono mai chiari vantaggi, per nessuno dei player principali, a perseguire uno scambio- e parlarne in qualche modo distorce il racconto di come andarono le cose. In questo senso la monografia di Fabre ha un vizio di impostazione iniziale, e le varie considerazioni di buon senso di Liguori sono condivisibili. Allo stesso tempo, vi è stata sicuramente una difficoltà, un imbarazzo successivo a raccontare i dettagli della vicenda Gramsci, e qualcosa deve essere chiarito per spiegare quel successivo imbarazzo: una circostanza, degli atti e/o una qualche responsabilità deve essere accaduta che poi indussero in una lunga reticenza. Se non fu un abbandonare Gramsci in carcere in quanto ormai 'nemico' (in effetti una totale sciocchezza, anche se si assume la contrarietà di Gramsci agli sviluppi sovietici, contrarietà che comunque non è manifesta e di cui si può discutere solo se si presta massima attenzione ai diversi aspetti del particolarissimo contesto in cui Gramsci si trovava), ci deve essere comunque stato qualcosa che poi si evitò di raccontare. Su questo Liguori sorvola, e per questo, io credo, la sua recensione, per quanto in molte osservazioni del tutto precisa, mi appare un poco pedante, e meno generosa di quel che poteva/doveva, che Fabre materiali e considerazioni per capire le origini di quel imbarazzo ne ha raccolti diversi e di interessanti, mettendoli a disposizione a tutti coloro che sono affezionati alla figura di Gramsci.