Note di biografia gramsciana, e sulle vittime italiane delle epurazioni staliniane

lunedì 27 giugno 2022 (revisione: 4 maggio 2025 alle ore 15:24:26)

I ricordi di Antonio Jr.

I ricordi e i documenti raccolti da Antonio Gramsci Jr.

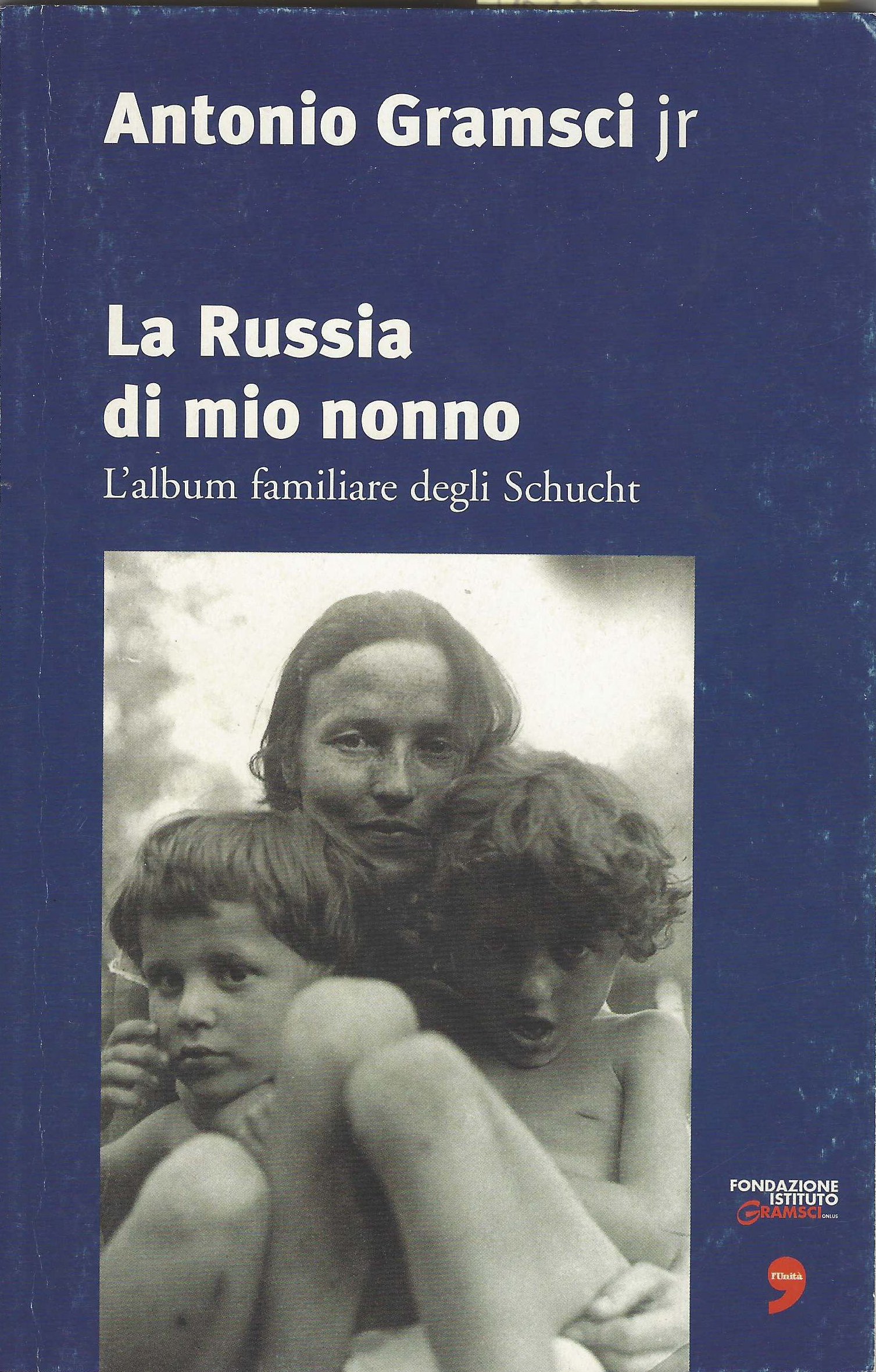

Antonio Gramsci Jr.

La Russia di mio nonno

L'album familiare degli Schucht

a cura della Fondazione Istituto Gramsci

Prefazione di Giuseppe Vacca

Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a., Roma, 2008

(edizione speciale abbinata al quotidiano l'Unità)

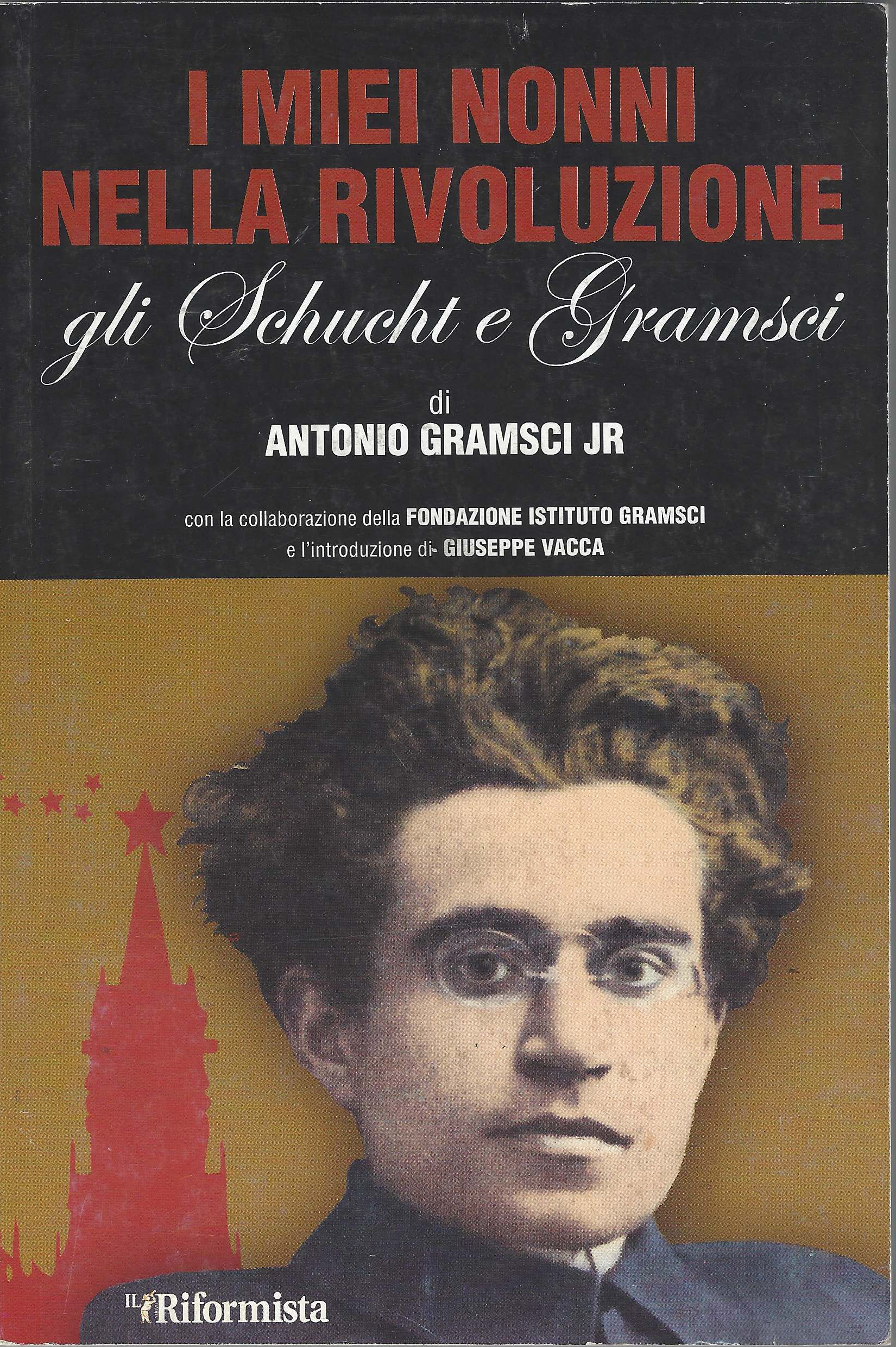

I miei nonni nella rivoluzione

Gli Schucht e Gramsci

in collaborazioe con la Fondazione Istituto Gramsci

Introduzione di Giuseppe Vacca

Edizioni Riformiste sc, Roma, 2010

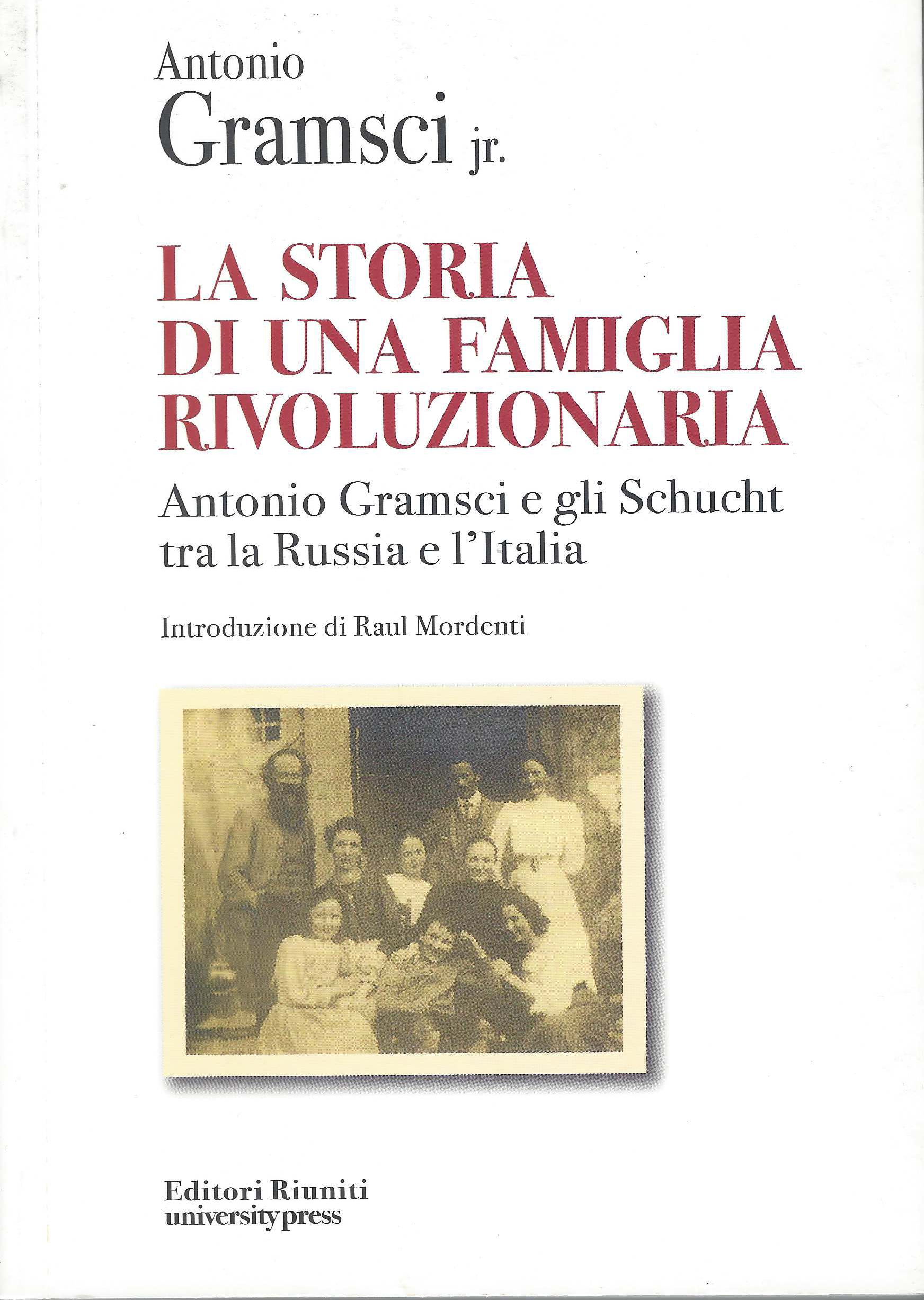

La storia di una famiglia rivoluzionaria

Antonio Gramsci e gli Schucht tra la Russia e l'Italia

Introduzione di Raul Mordenti

Editori Riuniti university press, Roma, 2014

(riedizione con modifiche e nuovi acquisizioni del testo del 2010)

Nell'insieme, i tre libri di Antonio Gramsci Jr., nipote di Antonio Gramsci, sono una lettura assai utile per ricostruire il quadro familiare della famiglia Schucht, dal bisnonno Apollon Schucht (1861-1933), bolscevico aristocratico di origini tedesche, alle tre sorelle Tatiana (1887-1943), Eugenia (1889-1972) e Giulia (1896-1980), che ebbero come ben noto ruoli importanti nella vicenda umana di Gramsci, e a Giuliano, il padre dell'autore, secondogenito di Antonio Gramsci, e orfano di fatto, che il padre prigioniero in Italia mai potè incontrarlo.

Tra le varie annotazioni storiche, trova conferma la familiarità di Eugenia con la moglie di Lenin, Nadežda Krupskaja, e viene ricostruita anche la precedente frequentazione della famiglia Schucht con quella di Lenin. È pubblicata una breve corrispondenza tra la Krupskaja ed Eugenia, di quando questa patì una forma morbosa che la costrinse, nei primi anni '20, a letto per diversi anni. Antonio Jr. discute se le vicende successive alla morte di Lenin poterono mettere in disgrazia chi avesse avuto contatti con la Krupskaja, ipotesi da confrontare con la sostanziale immunità da possibili sospetti e discriminazioni di cui Eugenia mi sembra abbia goduto per tutta la vita. Antonio Jr. cita anche da una autobiografia di Eugenia, conservata capisco nella carte di famiglia, e che forse avrebbe potuto pubblicare integralmente.

Altro documento assai interessante una lettera di Tatiana Schucht, datata 12 luglio 1939, quando era appena tornata in URSS, indirizzata a Vladimir Potemkin, che era stato Ambasciatore dell'URSS in Italia ed era allora a Mosca ai vertici del Commissariato per gli affari esteri, in cui -per sollecitare una sua pratica di lavoro- Tatiana elenca i suoi impieghi segretariali, prima presso la rappresentanza commerciale dell'URSS a Milano e poi sopratutto presso l'Ambasciata sovietica a Roma: traduttrice per l'addetto della NKVD e poi -nell'ultimo anno e mezzo, cioè dopo la morte di Gramsci- per l'addetto militare. Trova conferma così, io credo, quanto la vicenda Gramsci potesse essere e fu seguita da vicino, in particolare negli ultimi anni, dal personale dell'Ambasciata sovietica a Roma.

Scritti evidentemente per mettere ordine nei propri ricordi familiari, dispersi nella memoria di conversazioni tra parenti e in qualche carta conservata per lungo tempo in casa, i testi di Antonio Jr. costituiscono una biografia di famiglia scritta forse senza tutte le attenzioni della storiografia accademica, ma con sincerità, priva di retorica agiografica o di forzature su come ricostruire questa o quella circostanza. Senza infingimenti, Antonio Jr. racconta della fragilità di Giulia, della diversa morbosità di Eugenia verso i figli di Gramsci Delio e Giuliano, della difficoltà di Tatiana a reinserirsi nella difficile vita moscovita alla fine degli anni trenta, delle ingenuità politiche del padre. Nell'insieme un contributo ammirevole e molto umano.

Una avvertenza. Nella prefazione del primo dei volumi, del 2008, Giuseppe Vacca, allora Presidente della Fondazione Istituto Gramsci, afferma in modo piuttosto perentorio una ricostruzione possibile ma io credo niente affatto sicura della volontà di Gramsci di espatriare verso l'URSS, appena ottenutane la possibilità, e questo anche contro una "leggenda familiare" di una volontà invece di ritirarsi in Sardegna. Si tratta, io credo, di questione ancora controversa. Vacca considera evidenza definitiva il contenuto di una corrispondenza del 1936/1937 tra le sorelle Schucht -Tatiana, in Roma, ed Eugenia, in Mosca- lettere conservate nel fondo familiare Schucht e donate (in copia?) alla Fondazione Istituto Gramsci nella prima decade di questo millennio, ma non pubblicate integralmente, né da Vacca né credo ancora oggi. I brani che Vacca richiama non mi sembra siano peraltro così definitivi, considerando le molteplici cautele che doveva rispettare chi scriveva, forse anche quella di Tatiana di non rilevare completamente lo stato d'animo di Gramsci, e sopratutto la sua non piena consapevolezza circa la complessità della situazione di Gramsci e degli avvenimenti moscoviti di quegli anni. Antonio Jr. non si esprime sul punto, nemmeno nei testi successivi [vedi Update sotto], e la nota biografica di Vacca nel volume del 2010 non torna sulla questione.

UPDATE - Maggio 2025 Leggo molto in ritardo un intervento di Antonio Gramsci Jr., che mi era sfuggito, con alcune considerazione riassuntive delle sue ricerche di storia familare, e anche su le intenzioni del nonno su dove trasferirsi dopo l'attesa liberazione completa. Sul punto Antonio Jr. scrive "Perciò, sulla base di tutti questi ragionamenti sono arrivato alla seguente ricostruzione di tutta la vicenda. Fino all’inizio del ’36 Gramsci in effetti progettava l’espatrio nell’Unione Sovietica ma dalla fine di quell’anno in poi, con l’aggravarsi sia della sua salute sia del clima politico russo, del quale Piero Sraffa era stato testimone e gli agenti del NKVD in qualche modo messaggeri, cambiò drasticamente i piani preferendo di ritirarsi nella terra nativa, come sosteneva invece Giuseppe Fiori", una conclusione che trovo del tutto plausibile.

Il testo è on line a openedition.org, versione digitale del testo pubblicato in appendice al volume Inchiesta su Gramsci, Quaderni scomparsi, abiure, conversioni, tradimenti: leggende o verità?, a cura di Angelo d'Orsi, Accademia University Press, Torino, 2014, un testo che viene indicato esser stato letto da Antonio Jr. a Torino, al Teatro Vittoria, il 20 gennaio 2012, in occasione della presentazione di un altra collezione dedicata a Gramsci e pure a cura di Angelo d'Orsi, Il nostro Gramsci. Antonio Gramsci a colloquio con i protagonisti della storia d’Italia, Viella, Roma 2011. Per comodità di lettura, del testo di Antonio Jr., copia locale qui.

Antonio Jr. è figlio di Giuliano, il secondogenito di Antonio Gramsci, nasce a Mosca nel 1965, dove vive; laureato in biologia, è stato insegnante di botanica alla Università pedagogica di Mosca. Dal padre ha ereditato la vocazione musicale, è musicista e studioso di musica. Più recentemente ha dichiarato interessi nella divulgazione matematica.

lunedì 27 giugno 2022 (revisione: 2 luglio 2022 alle ore 17:08:36)

La famiglia Gramsci

Un albero genealogico e una ricostruzione d'archivio

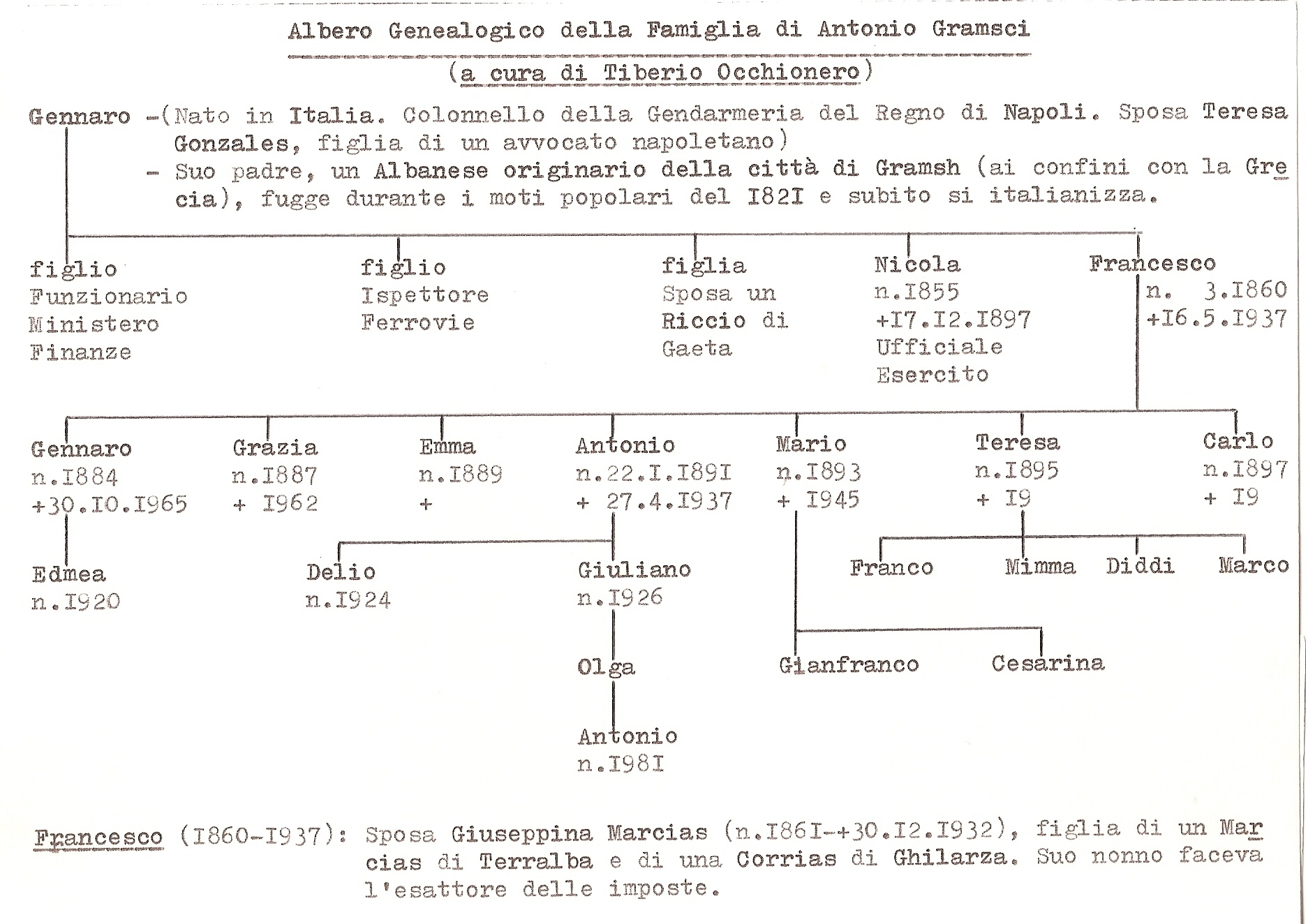

Trovo on line il seguente albero genealogico della famiglia Gramsci. Mi riprometto di controllarne la correttezza e di completarlo. Intanto una prima correzione, il nipote Antonio Jr., figlio di Giuliano, è nato nel 1965 (non nel 1981) dalla seconda moglie di Giuliano, Zinaida Brykova. Le origini dalla città albanese di Gramsch, di cui era convinta la famiglia Gramsci stessa e che Gramsci ricorda in una sua lettera, sono smentite da una recente e piuttosto abile ricerca di archivio di Giuseppe Carlo Siciliano. Di tale ricerca, pubblicata su un numero della rivista Calabria di cui per ora non sono riuscito a reperire copia, si legge una buona sintesi nel numero 9, del marzo 1999, della International Gramsci Society Newsletter (copia locale, trascrizione qui sotto), a firma di Guido Liguori.

clic to enlarge

Nuove notizie sulla famiglia paterna di Gramsci

Guido Liguori

(da IGS Newsletter, n.9, 1999, pag. 40-41)

Nel fascicolo datato "gennaio 1998" della rivista "Calabria", Giuseppe Carlo Siciliano, studioso di storia e presidente della Lega italiana della minoranza albanese, riferisce i risultati di una interessante ricerca sulle origini della famiglia di Gramsci.

La ricerca sulla presenza dei Gramsci in Italia (originata da una visita nella città di Gramsch, in Albania, a sud-est di Tirana) è partita dall'esame di 37.000 atti di morte nel periodo compreso tra il 1808 e il 1825, svolto presso l'Archivio di Stato di Cosenza, in Calabria, regione nella quale, come in altre dell'Italia meridionale, vivono numerose comunità di albanesi venute in Italia nel XVI secolo, per trovarvi riparo dalle invasioni turche. Siciliano appurò così che, nell'epoca considerata, il cognome Gramsci (con le varianti Gramisci e Gramesci) era presente in due paesi albrish (= albanesi) della regione: Plataci e Lungro.

Successivamente, l'autore ha rinvenuto due importanti atti notarili presso la sezione Castrovillari (cittadina della Calabria del Nord) dell'Archivio Notarile dell'Archivio di Stato di Cosenza. Nel primo, redatto a Plataci nel 1792, si legge: "...esso Don Nicola Gramsci, che fra gl'altri suoi beni, lasciatigli dal suo padre Gennaro Gramsci, possiede una vigna...". Nel secondo, lo stesso don Nicola fa atto di dote alla figlia Marianna, andata in sposa al tenente Gaetano Moreno. L'atto risulta redatto in Napoli il 27 aprile 1820 dal notaio Zeno e poi trascritto a Plataci dal notaio Bellusci.

Balza agli occhi il ricorrere di due nomi tipici della famiglia di Antonio Gramsci: Gennaro e Nicola, entrambi fratelli del Nostro. Nonché l'uso del "Don", che denoterebbe una famiglia originariamente certo non povera. E' inoltre confermato Plataci come paese originario della famiglia Gramsci in Italia.

La ricerca di Siciliano è continuata a Napoli, dove egli ha trovato presso l'Archivio militare borbonico un intero incartamento (mai aperto prima!) riguardanti le pratiche per la pensione di don Nicola. Dalle carte qui ritrovate l'autore apprende che Nicola è nato il 31 dicembre 1769, figlio di Gennao e di Domenica Blajotta. Che si è sposato (con la benestante "Maria Francesca Fabbricatore nativa della terra di Altamura, quale detta terra di Altimonti diocesi di Cassano"). Che dal matrimonio nacque a Plataci Gennaro (a cui viene dato il nome del nonno, come nella tradizione meridionale italiana). Don Nicola morì nel 1824 a Napoli.

Di Gennaro, Siciliano trova tracce documentarie in diverse città: avviato anch'egli alla carriera militare, prima è a Cosenza, poi a Gaeta, da dove viene inviato dai Borboni a difendere la città di Castrovillari durante i moti insurrezionali del 1848 (ai quali presero parte molti italo-albanesi).

Il nostro autore prosege la sua inchiesta storiografica a Gaeta. In un volume di atti mortuari, fortunosamente ritrovato, si legge: "...nel giorno Otto del corrente Giugno milleottocentosettantatre alle ore undici e mezzo pomeridiane è morto nella sua casa in Contrada Vescovado il Signor Cavaliere Gramsci Gennaro marito di Donna Teresa Gonzales, di anni sessantuno, maggiore a riposo di Gaeta, figlio di Nicola e Fabbricatore Maria". Chiosa Siciliano: "E' da sottolineare che Gennaro Gramsci aveva sposato una nobile, figlia di uno dei più noti principi del foro partenopeo, donna Teresa Gonzales".

E in un registro delle nascita della stessa cittadina campana è annotato: "L'anno milleottocentosessanta il dì sei marzo...(da) Donna Teresa Gonzales legittima moglie di don Gennaro Gramsci, di Gaeta di anni trenta domiciliata in Gaeta e dal Signor Don Gennaro Gramsci di anni cinquantadue di Professione Capitano di Gendarmeria domiciliato in Cosenza nasce il loro secondogenito. Donna teresa dichiara all'Ufficiale dello Stato Civile ... di dare al neonato il nome di Francesco, Alfonso, Erasmo, Giustino)".

È il padre di Antonio Gramsci. La sua famiglia non si trasferì dunque in Italia nel 1821, come egli pare credere, ma al tempo della prima, pacifica invasione degli albanesi, sotto l'incalzare dell'invasore turco, alcuni secoli orsono.