lunedì 14 febbraio 2022 (revisione: 27 febbraio 2022 00:27:31)

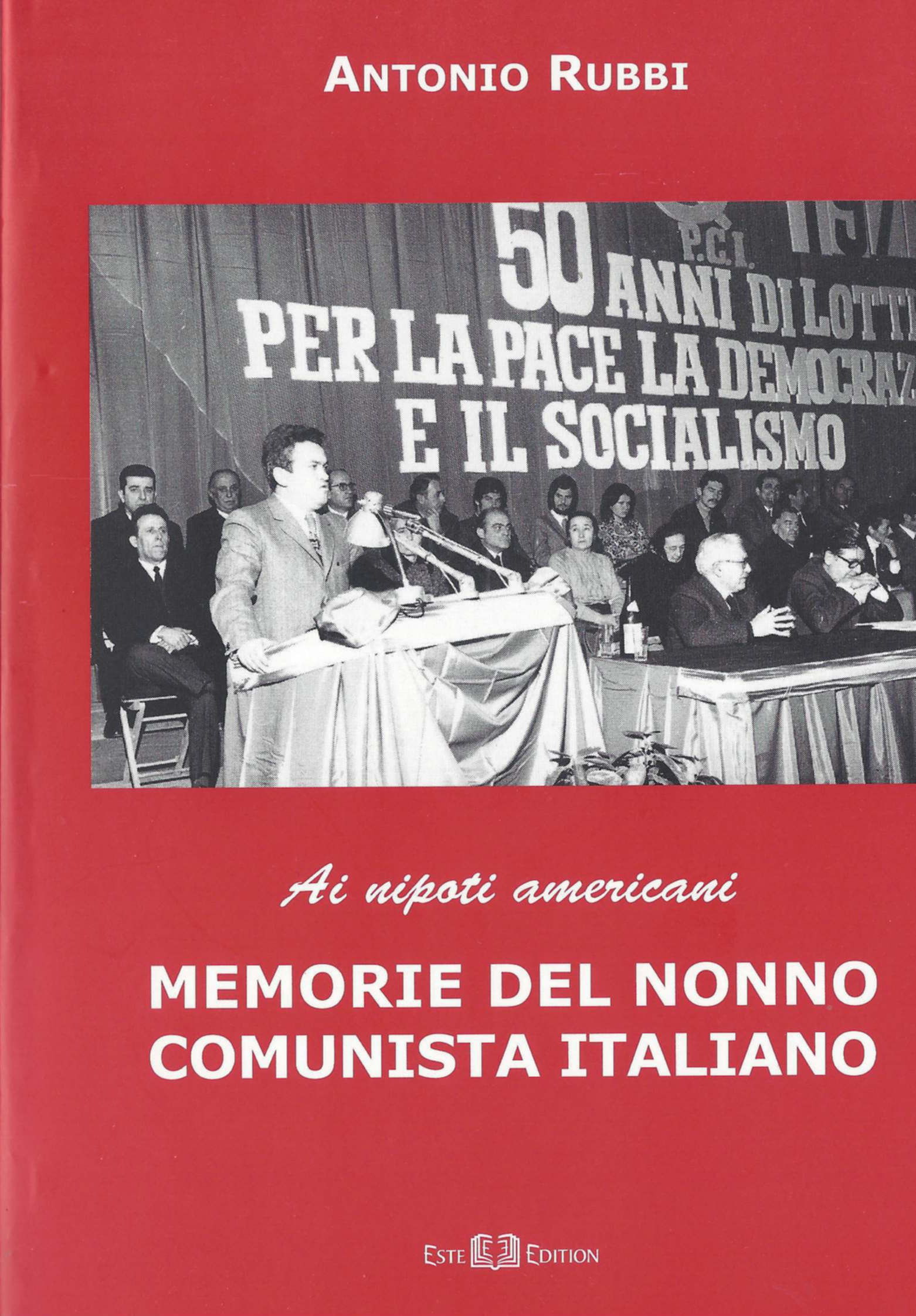

Rubbi vs. la DDR

Una intervista su il PCI e la DDR

Una altra utile intervista ad Antonio Rubbi, questa a cura di Sandra Paoli, con data 12 agosto 2021, dal blog ytali.com. Rubbi racconta qualche episodio del rapporto del PCI con la SED (Partito Socialista Unificato di Germania) della DDR, la Germania dell'Est durante la guerra fredda, e di quel che si scriveva nei documenti ufficiali, non sempre corrispondente a quel si diceva negli incontri di lavoro. Rubbi ha il pregio del rispetto per la fattualità degli eventi e delle situazioni, e inoltre dalle sue risposte traspira una solida umanità personale. Curiose e utili, tra le altre, le notazioni su le competenze linguistiche dei dirigenti PCI.

Screenshot, click to enlarge, spero sia leggibile; per comodità di lettura, segue il testo trascritto.

Il Pci e la DDR. Parla Antonio Rubbi

di Sandra Paoli

Con Antonio Rubbi abbiamo avuto un’ampia conversazione sui rapporti tra il Partito comunista italiano e la Germania nel lungo periodo nel quale le Germanie erano due, peraltro divise da una cortina invalicabile lungo il confine – un Muro a Berlino -, un periodo nel quale il Pci ebbe un ruolo importante sia nei confronti della DDR sia nei confronti – a ovest – con la SPD.

ytali è una rivista indipendente. Vive del lavoro volontario e gratuito di giornalisti e collaboratori che quotidianamente s’impegnano per dare voce a un’informazione approfondita, plurale e libera da vincoli. Il sostegno dei lettori è il nostro unico strumento di autofinanziamento. Se anche tu vuoi contribuire con una donazione clicca QUI

In occasione della ricorrenza della costruzione del Muro, esattamente sessant’anni fa, è di grande interesse pubblicare questa nostra conversazione, raccolta di recente, che aiuta a gettare luce su un periodo della storia europea su cui impressioni ed emozioni spesso prevalgono sul resoconto dei fatti.

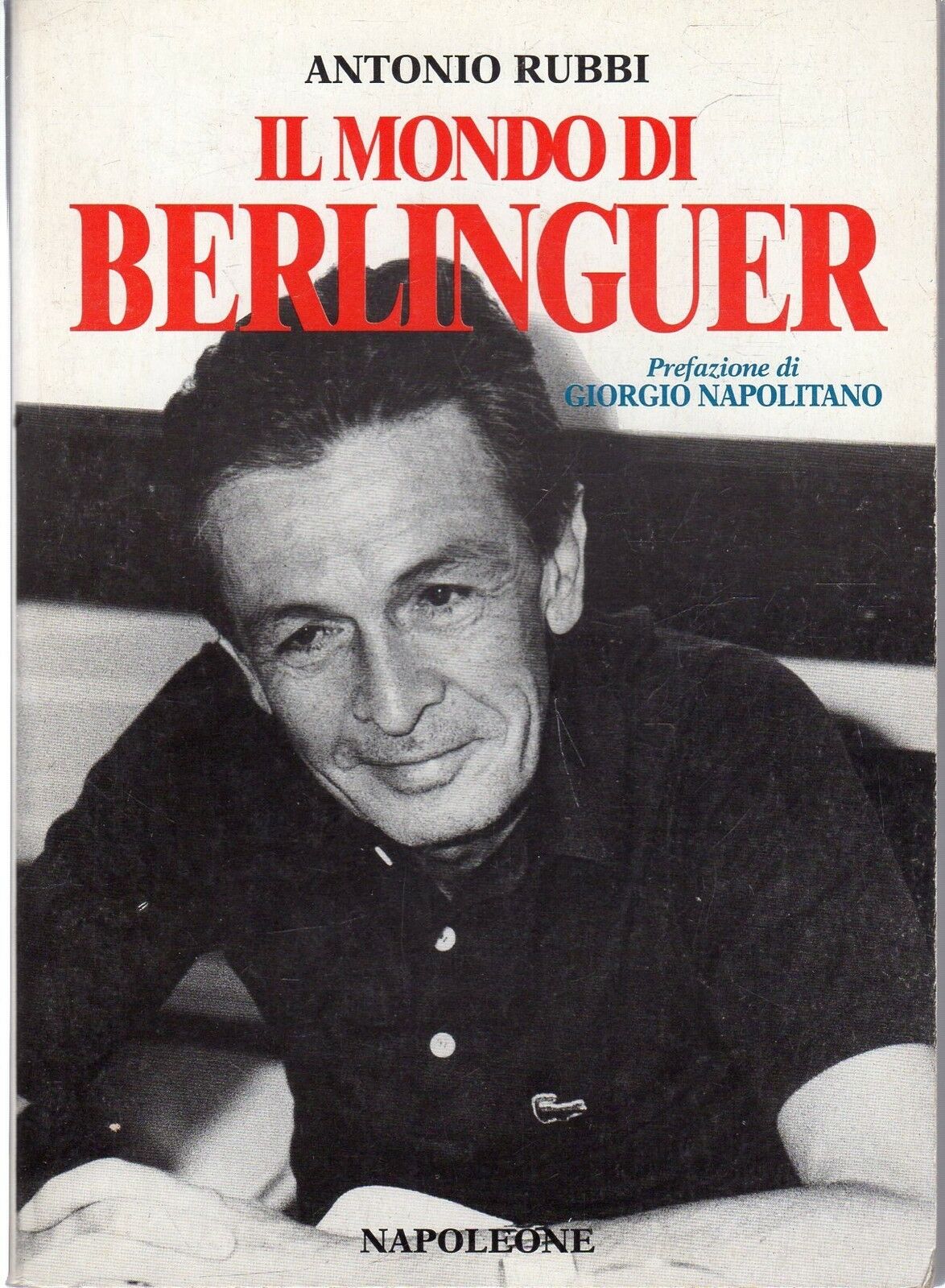

Antonio Rubbi ha avuto un ruolo di rilievo in quel periodo storico come dirigente nazionale di primo piano del Pci. Una biografia, la sua, che racconta un partito nel quale, nascendo da una famiglia di braccianti di San Biagio d’Argenta (Ferrara), potevi arrivare a Botteghe Oscure, al vertice del Pci, ed essere deputato (per quattro legislature). Rubbi, con Giorgio Napolitano, Sergio Segre, Giancarlo Pajetta, Gianni Cervetti, è stato tra i protagonisti della politica internazionale del partito e dei suoi rapporti con i partiti comunisti, con i partiti dell’Internazionale socialista e con movimenti di liberazione.

Dopo essere stato segretario della federazione della sua città Ferrara, è a Botteghe Oscure, dove dal ‘75 al ‘79 è vice responsabile della sezione esteri del Pci. Sono anni molto importanti, una fase storica molto delicata nei rapporti con l’Est e con la DDR in particolare.

Ho cominciato ad avere un rapporto “serio” con la Repubblica Democratica Tedesca alla conferenza europea dei Partiti comunisti del ‘76: quello è stato un po’ il mio debutto. Anche prima, nella fase preparatoria, che peraltro è durata molto a lungo, fino a costruire poi il documento finale.

Della fase preparatoria, che è durata molto a lungo, cosa ricorda?

Ero il vice di Sergio Segre, andavo con lui e l’accompagnavo nelle missioni. Si lavorava a questa conferenza già da più di un anno, io mi sono aggiunto negli ultimi sei-otto mesi. In seguito ho collaborato alla stesura del documento finale: questi sono stati un po’ i miei inizi. Questa fase riguardava il periodo in cui avevamo iniziato a intraprendere i rapporti con l’SPD, con i socialdemocratici della Repubblica Federale Tedesca. E questo è stato uno dei primi motivi di contrasto con i dirigenti della SED.

Cosa che non approvavano i dirigenti della SED, il vostro rapporto con la SPD…

Pretendevano che noi avessimo rapporti solo con il partito comunista tedesco della Germania occidentale. O comunque che parlassimo con loro prima di prendere contatti con la SPD.

Intanto la SPD e Willy Brandt erano impegnati in una nuova Ostpolitik, una politica di distensione con l’Est …

Abbiamo collaborato anche noi in quella direzione.

Naturalmente abbiamo aiutato anche i comunisti tedeschi dell’Ovest quando c’era il Berufsverbot. Abbiamo dato una mano perché cambiassero il nome del partito, per permettere che fosse in qualche modo accreditato. Una parte della Germania federale non voleva nemmeno che tornasse a essere libero. Anche con il governo italiano abbiamo collaborato: per esempio, abbiamo inviato delegazioni della Repubblica Democratica Tedesca, prima ancora che ci fosse il suo riconoscimento ufficiale, prima che entrambe le Germanie entrassero a far parte dell’Onu e che la RDT fosse riconosciuta dai governi europei.

Quindi il Pci è stata una parte attiva nella politica internazionale italiana di quella fase. Si pensi alla vicenda dello spiegamento dei missili.

Sì, fu certamente una parte attiva, il Pci, ma sulle sue posizioni. Tra gli altri momenti che ho vissuto ricordo un viaggio con Enrico Berlinguer proprio all’epoca della questione dei missili, l’installazione dei Pershing e dei Cruise e degli SS-20, dall’altra parte.

Facemmo un viaggio con Berlinguer che prevedeva prima la Romania, come Paese del Patto che non voleva l’installazione dei missili, poi la Repubblica Democratica Tedesca come fronte d’avanguardia dell’installazione dei missili. La terza tappa era la Jugoslavia, che in quel momento era tra i Paesi non allineati.

Quali leader avete incontrato nella Repubblica Democratica Tedesca?

Erich Honecker e Hermann Axen.

La Repubblica Democratica Tedesca era dunque convinta dell’installazione dei missili?

Era convinta, la DDR, formalmente. Accadeva che, durante la giornata, loro difendessero tutte le posizioni che Mosca diceva loro di difendere e poi, invece, verso tarda notte veniva Honecker – lui e Berlinguer erano molto amici – e ci chiedeva cosa avremmo potuto fare. Ci chiedeva soprattutto di aiutarli a trovare quanto meno un accordo con la SPD – in quell’occasione andava bene anche la SPD – per avanzare l’idea di una zona denuclearizzata di trecento chilometri. Perché, in sostanza, i missili non li volevano nemmeno loro, ma non potevano certo dirlo in un comunicato ufficiale. Anche perché, a quel punto, sarebbero stati installati non solo gli SS-20 ma anche quelli a più corto raggio, cioè gli SS-21 e gli SS-22.

Ci fu un altro viaggio, alcuni anni dopo, quando non c’era più Berlinguer, con Alessandro Natta, diventato da poco segretario. La questione ormai in quell’occasione riguardava principalmente il Muro.

Avete incontrato i funzionari della SED e avete cercato di convincerli ad aprirsi, ma avete trovato una certa ottusità…

Erano proprio fuori dalla realtà.

Eppure c’era Gorbačëv in Unione Sovietica.

Gorbačëv arriva dopo. In quell’occasione Natta disse la famosa frase: “se ci saremo ancora …”. Aveva capito che stava crollando tutto. Axen poi, alla cena, venne da solo proprio per chiedere a Natta cosa intendesse con quella frase.

Non s’erano resi conto che la situazione stava cambiando?

Natta gli disse che, secondo lui, se non si fossero aperti un po’, saremmo stati travolti tutti quanti, chi più chi meno.

A proposito della relazione personale tra Berlinguer e Honecker, cosa ricorda?

Erano stati insieme nella Federazione mondiale della gioventù democratica fin dagli anni Cinquanta e avevano un rapporto personale abbastanza forte. Un’amicizia che hanno conservato anche dopo, anche se le rispettive posizioni sul piano politico e la formazione politica erano molto diverse e distanti.

Berlinguer e il suo capo ufficio stampa e segretario Antonio Tatò lavoravano ore e ore insieme per preparare i discorsi, per trovare le parole giuste da dire…

Tatò lavorava molto sui testi di Berlinguer, ma Berlinguer dava incarico anche ad altri. A seconda delle tematiche, talvolta chiedeva dei contributi anche a me, ad Aldo Tortorella, ad altri compagni. Tuttavia, chi gli era più vicino era sicuramente Tatò, non c’è dubbio. Ma la lettura finale di un testo e l’approvazione erano sempre del segretario Berlinguer.

Il grande scrupolo di Berlinguer doveva essere non solo caratteriale ma era anche determinato dalla consapevolezza che i suoi testi ricevevano una lettura attenta fin nelle virgole…

Certamente. È così.

Ho lavorato al suo fianco tanti anni e sono sempre rimasto sbalordito da un oratore come Berlinguer – parliamoci chiaro, non era un grande oratore – e da come lui non facesse mai comizi. Le sue erano conferenze, mai comizi. E il fatto che a piazza San Giovanni per la chiusura della campagna elettorale o a conclusione della festa nazionale dell’Unità mezzo milione di persone stesse ad ascoltarlo per un’ora e mezza, “avvinti”, questa è la definizione corretta, è un qualcosa che non sono mai riuscito a spiegarmi. Proviamo a pensare ai politici di oggi, che non dicono altro che parolone quando fanno i loro discorsi… e lui invece faceva delle conferenze, non lasciava mai spazio alla retorica, se non molto raramente. Era difficilissimo per lui fare una battuta. Quando gli chiedevano un’intervista, rispondeva “chiedetela a Pajetta, che a lui piacciono le interviste”.

Sapeva essere coinvolgente Berlinguer, ragionando, mai urlando…

Sì, diceva cose interessanti e le diceva con un linguaggio che era il suo, molto ricercato. Nonostante questo, la gente l’ascoltava con grandissimo interesse.

Un discorso da ricordare è quello pronunciato a Mosca nel sessantesimo della Rivoluzione dOttobre.

A Mosca andai con lui per il sessantesimo della Rivoluzione d’Ottobre. Prima dell’intervento fu chiesto di cambiare il testo, di accorciarlo. Lo volle cambiare lui stesso.

C’erano stati problemi di traduzione sulla parola pluralismo, no?

Eh sì. Gli avevano detto che avrebbe potuto parlare non solo sette minuti, ma anche di più. Invece dopo, per un contrordine, siccome c’era un numero di partiti superiore al previsto, occorreva ridurre i tempi e allora si portarono via il testo, proponendo poi di togliere le parti dove c’era il termine pluralismo. Berlinguer invece tolse le parti che riguardavano il contributo dato dai sovietici nella seconda guerra mondiale. Quando tolse quel pezzo disse: “sto togliendo questa parte, ma mi dispiace, però l’altra non posso assolutamente non metterla”. Gli dispiaceva perché non dimenticava che c’erano stati 25 milioni di morti…

Si legge che c’erano stati problemi di traduzione…

I problemi di traduzione derivavano dal fatto che quelli che erano in cabina che facevano la simultanea erano un po’ più lenti rispetto a Berlinguer, il quale la sera, davanti allo specchio, facendo le prove, aveva calcolato come stare nei sette minuti. Allora precedeva sempre un attimo quello che arrivava dopo dai microfoni. Berlinguer si sorprese molto del brusio che c’era nell’aula, dove c’erano cinquemila persone, proprio quando lui stava parlando del contributo dato nella vittoria sul nazifascismo. Lì fu sorpreso, ma non poteva sapere che stavano traducendo una parte precedente. Gli interpreti stavano ancora parlando dei temi del pluralismo e dello stato di diritto, che era ciò che dava loro più fastidio.

Tornando a Berlinguer e Honecker, in che lingua parlavano tra di loro?

C’era sempre l’interprete. Parlava solo francese, Berlinguer. E non ho mai sentito parlare Honecker in altre lingue. Devo dire che questo era un po’ un limite dei dirigenti di quell’epoca.

I dirigenti allora parlavano il russo?

Il russo lo parlava Togliatti, non benissimo e con un forte accento, e lo parlava – malissimo – Pajetta. Ma non voleva che gli si dicesse che lo parlava male. Anzi, addirittura voleva che capissero le barzellette che raccontava! E questo già è difficile per qualcuno che lo parla bene, il russo, figuriamoci per uno che non lo conosce. Abbiamo cominciato un po’ dopo io e Cervetti. Napolitano, parlava già bene inglese allora. E anche Segre parlava molto bene il tedesco, naturalmente, perché era stato tanti anni in Germania e la prima moglie era tedesca. Insomma, alcuni parlavano l’inglese, il francese in tanti. Pajetta per esempio parlava bene il francese.

Erano anni in cui il Pci era osservato con attenzione dai partiti dell’est per la sua crescente tendenza all’autonomia da Mosca. Anche da parte della SED…

A cavallo degli anni Ottanta, ormai il Pci aveva già preso tutta una serie di posizioni, come l’eurocomunismo, la scelta della Nato, etc. Intanto c’era la crisi della Polonia. In quegli anni i sovietici facevano lavorare gli Stati più fedeli, come la Cecoslovacchia. Era quello che Berlinguer definì “il lavorio”. Erano fondamentalmente tre i paesi che facevano il lavorio: tedeschi, bulgari e cecoslovacchi. Lo facevano soprattutto attraverso le associazioni di amicizia e sostenendo quei giornaletti che soprattutto al nord uscivano come fogli di propaganda.

A un certo punto la SED iniziò a privilegiare l’associazione Italia- Repubblica Democratica Tedesca rispetto al Centro Thomas Mann. Proprio per il “lavorio”?

Sì, proprio per questo. Le cose cambiano un po’ nella fase in cui viene in Italia come ambasciatore Gysi, che aveva idee completamente diverse…

Klaus Gysi?

Sì. Era una gran bella persona, era una persona deliziosa e non condivideva la politica che portavano avanti i suoi massimi dirigenti. E mi permetta di aggiungere, aveva una gran bella moglie!

Questo aiutava? Era piacevole per voi incontrarli?

Pensi che c’è stato un momento in cui tutti gli ambasciatori dell’Est stavano con donne giovanissime! Sembrava l’avessero fatto apposta.

Allora, Gysi, era riuscito a incidere positivamente?

Sì, credo che Gysi non abbia sostenuto il prosieguo del lavorio. Sta di fatto che non ne hanno fatto molto con lui a Roma. Erano costretti a riparare sulle associazioni di amicizia, dove le ambasciate c’entravano poco o comunque volevano entrarci poco. Per esempio, anche l’ambasciatore della Cecoslovacchia, che poi è morto annegato qui a Fregene sulle nostre spiagge, si raccomandava sempre e diceva “ma che colpa ne ho io? Perché non ve la prendete con quelli che ci hanno invaso e ve la prendete con me?” E aveva un po’ ragione. Rispondeva sempre “queste cose ditele ai russi, non a noi”.

lunedì 14 febbraio 2022 (revisione: 27 luglio 2022 10:29:12)

Su Mario Gramsci

Lunardelli racconta la vita del fratello fascista

Antonio Gramsci era quarto di sette germani, il Mario a cui Massimo Lunardelli ha dedicato una interessante, veloce biografia era il quinto, di due anni più giovane di Antonio. Mario fu fascista, nel senso -ben illustrato nel racconto di Lunardelli- che da un certo punto in poi egli trovò impiego nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, l'istuzionalizzazione militare delle camicie nere come quarta forza militare, riservata agli iscritti al PNF. Con la Milizia Mario fu in Africa, tra nord dell'Etiopia ed Eritrea, e poi in guerra. Preso prigioniero, finì in un campo di prigionia in Australia; ammalotosi di tifo sulla nave che lo rimpatriava, morì a Varese poco dopo il rientro in Italia nel 1945, a 52 anni.

Il racconto di Lunardelli si snoda come racconto della sua stessa ricerca della documentazione per ricostruire la vicenda umana di Mario, tra il recupero del foglio matricolare e la scoperta di qualche copia della corrispondenza alla famiglia nel fascicolo personale conservato in Australia, nelle carte dell'amministrazione dei prigionieri di guerra italiani. Perse, purtroppo, sono le carte di famiglia. Sposo nel 1920 con Anita Emilia Maffei, Mario ebbe du figli, Gianfranco e Cesarina, senza ulteriori eredi diretti. Cesarina sembra abbia distrutto, forse in tarda età, la corrispondenza di famiglia, probabilmente come atto di protezione di una vicenda che sarà stata vissuta, e fatta vivere, con un certo imbarazzo. Per chi oggi cerca di ricostruire la vicenda di Antonio, e quindi dei fratelli Gramsci, in tutti i loro aspetti, è un ovvio disappunto e dispiacere. A chi nel tempo ha avuto la responsabilità delle carte di Antonio, mancò l'idea e la volontà di intercedere presso gli eredi di Mario, che contattati con il dovuto tatto e rispetto probabilmente si sarebbero convinti ad agire altrimenti.

La biografia di Lunardelli è interessante anche come esempio di storia di un italiano comune, che aderisce con una qualche naturalezza, ma apparentemente senza alcun enfasi ideologica, al Fascismo, ne riceve una quache beneficio sociale ed economico, e infine viene travolto dalla guerra, che -per quanto si legge nella breve corrispondenza ritrovata - mi sembra susciti in lui sopratutto stupore di come le cose siano andate. Interessanti, ma materiale per un altro libro, alcune note sulle divisioni tra i prigionieri italiani su come comportarsi nei confronti dei vincitori, e quanto rivendicare del Fascismo.

Un buon libro, utile, come sicuramente lo sarebbe uno -più impegnativo- sul fratello maggiore Gennaro, la cui vicenda umana e politica fu sicuramente più tormentata, e più intrecciata con quella del fratello Antonio, e di cui è sicuramente auspicabile intanto un ricerca documentaria che sia attenta e fiduciosa, senza ricerca di scoop sensazionalistici e senza neppure timori ormai del tutto obsoleti, come è questa di Lunardelli su Mario.

Massimo Lunardelli

Gramsci il fascista. Storia di Mario, il fratello di Antonio

Tra le righe libri (per conto di Andrea Giannasi editore)

184 p., ill. , Brossura

EAN: 9788832871401

2020, Lucca